測定までの流れ

・左側黄色:ディテクターパネル

・中央青色:サンプル

・サンプル下の円:回転テーブル

・右側赤色:X線管

サンプルセット

産業用X線CT装置では、通常サンプルが360度回転します。

装置内にX線管(X線の光源)、回転テーブル(サンプルを置くステージ)、ディテクターパネル(X線を受ける検出器)が直線状に配置されています。

まず、X線のコーンビーム(四角錐に拡がる光)内にサンプルが収まるようにセットします。小さなサンプル程X線管に近い位置にセット出来、逆に大きなサンプル程コーンビームに収めようとするとX線管から離す必要があります。サンプルの位置により倍率が変わりますので、分解能に影響します。(サンプルが小さい方が高分解能になります。)

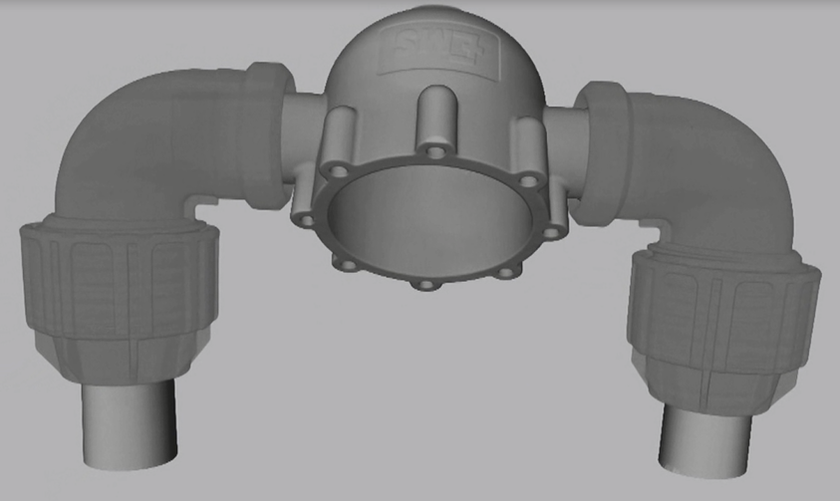

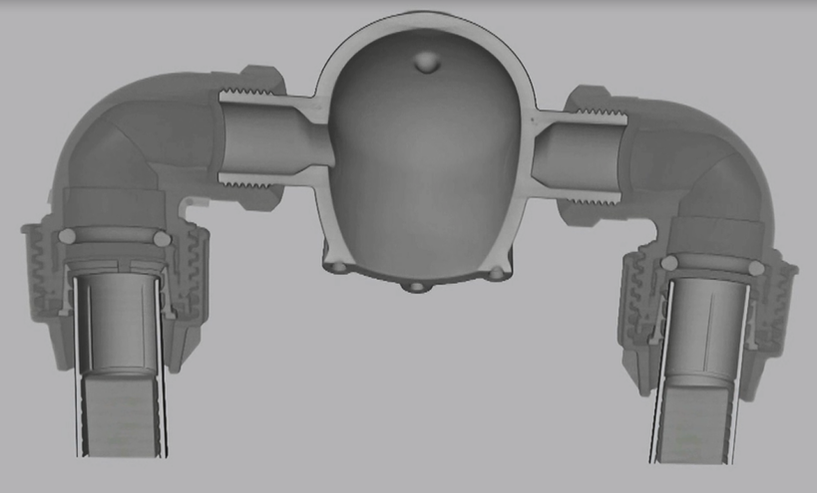

測定例:水道の配管部品(樹脂)

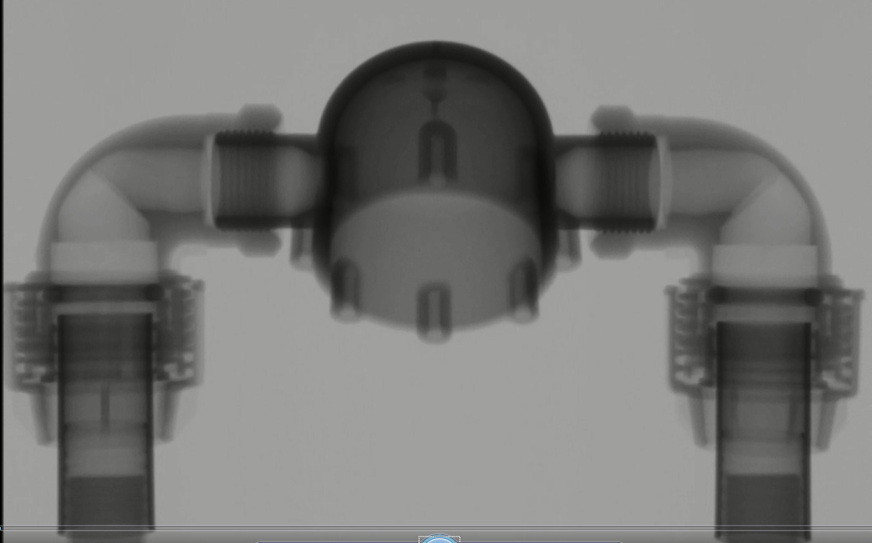

レントゲン像(RAWデータ)撮影

X線がONになると、レントゲン像が映ります。

回転テーブルに乗ったサンプルが360度回転する間に、通常800枚(設定で400~3200枚)のレントゲン像を取得します。例えば800枚の設定であれば、360度を800枚で割るので、約0.5度に1枚の像を取得しています。

この像はX線の減衰量を検出しています。X線がサンプルに当たると、材料や肉厚等により位吸される度合いが変わりますので、このような像になります。

測定例:水道の配管部品(樹脂)

簡単に内部形状の観察が出来ます。

ボリュームデータ(REKデータ)生成

レントゲン像という2Dの情報を360度分合わせることで3Dの情報になります。2Dではピクセルと呼んでいたものが、3Dではボクセル(ボリュームピクセル)と言います。

各ボクセルがどの位X線を吸収したのかを計算することにより、このようにPC上でサンプルの形状を再現することが出来ます。(ボリュームデータは自動で生成されます。)

もちろん内部の情報も取得されていますので、マウスをスクロールすると内部の形状を簡単に見て頂く事が出来ます。

ボリュームデータは内部観察、特にボイド検出やクラック検出でよく使われています。

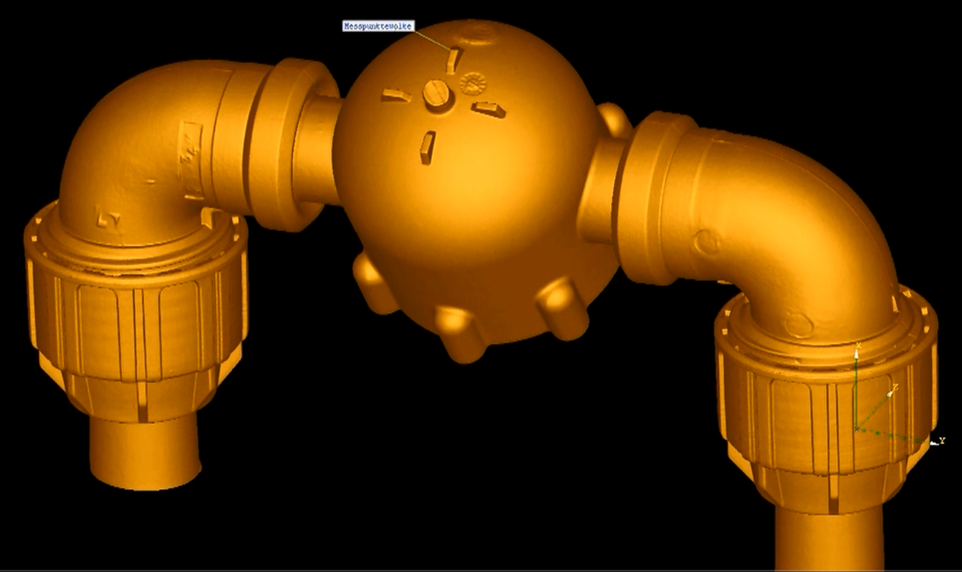

測定例:水道の配管部品(樹脂)

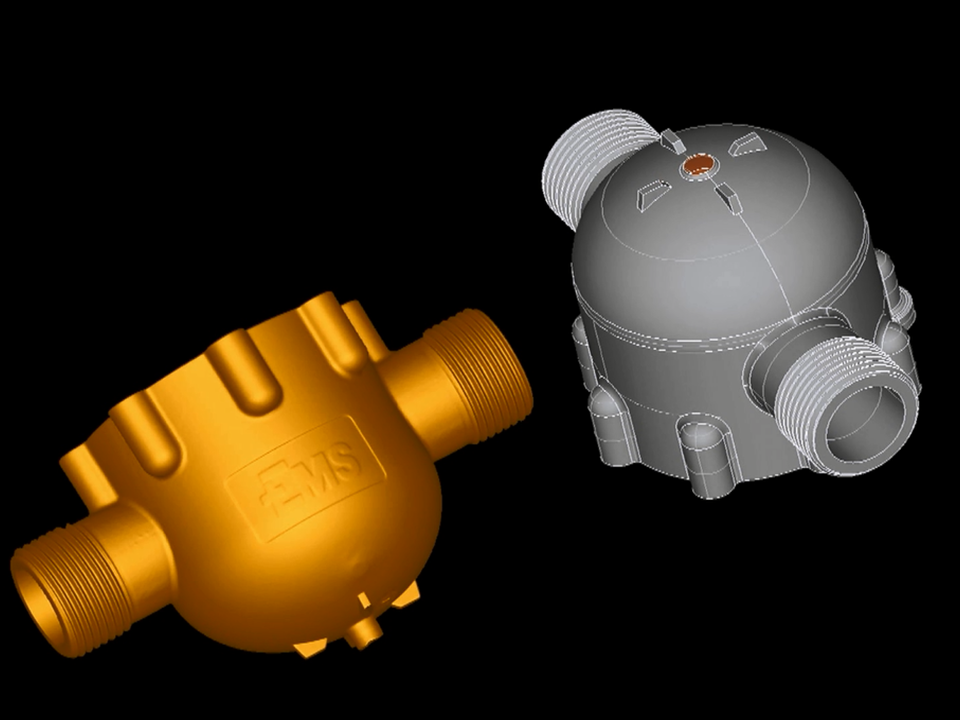

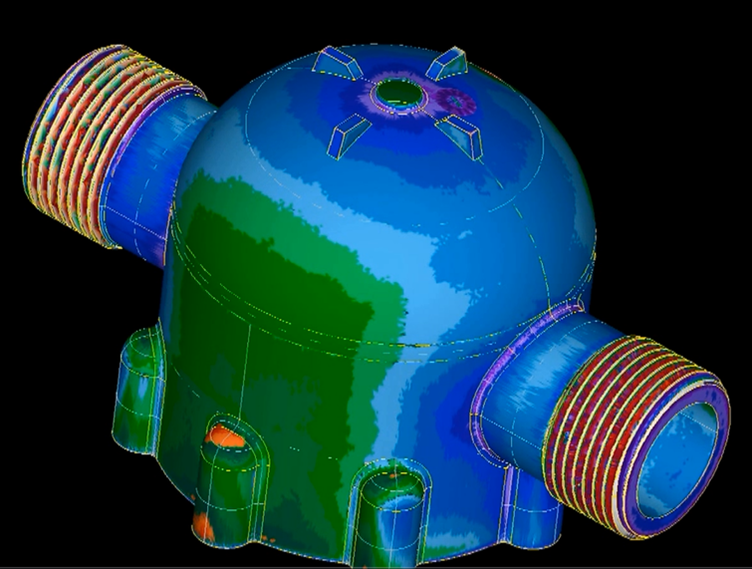

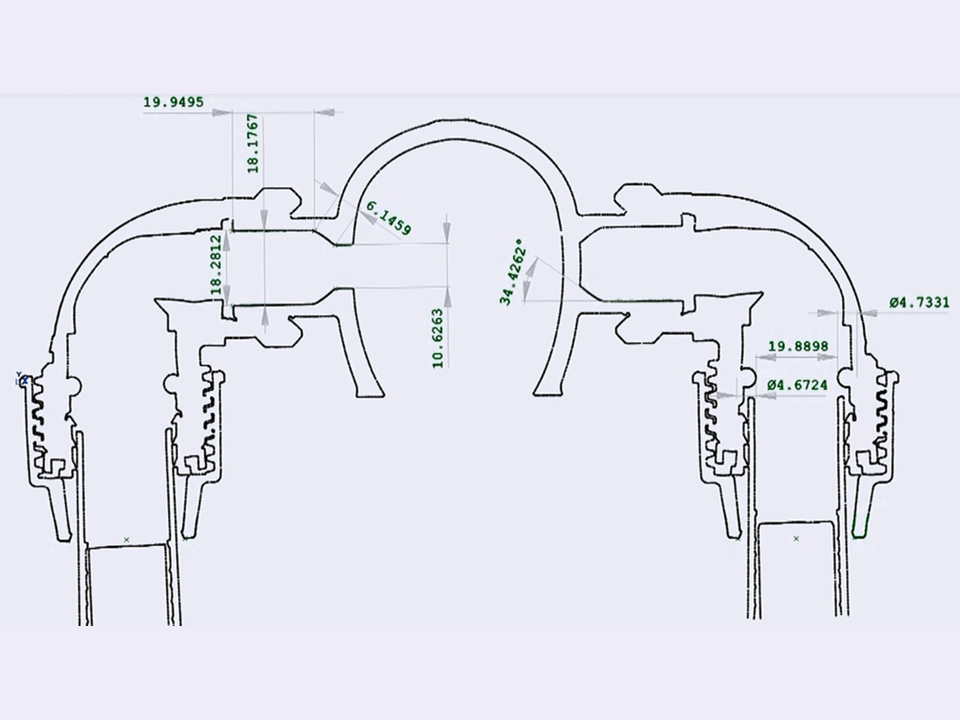

ポリゴンデータ(STLデータ)生成

ボリュームデータの表面を面貼りしたデータをポリゴンデータ(STLデータ)と呼びます。このデータは表面だけなので内部のデータはありません。(ポリゴンデータも自動で生成されます。)

先程のボリュームデータに対して良い点は、以下3点です。

① CADとのフィッティングやデータ同士のフィッティングが出来ること

② TomoScopeはポリゴンデータを用いて4.5μmの精度で寸法測定を行うこと

③ データ容量が軽いこと